共和国印记 | 陈嘉庚亲书账本

编者按:中国侨联、国家文物局于2024年联合启动“共和国印记——侨心共筑中国梦”主题活动,旨在以物证史,以物叙史,生动讲述海外侨胞与中国共产党风雨同舟、荣辱与共,为民族解放、民族复兴所作的独特贡献,激发全社会爱党爱国情怀,鼓舞全党全国各族人民不忘初心、勇毅前行。其中,福建20件见证物、12位讲述人入选。

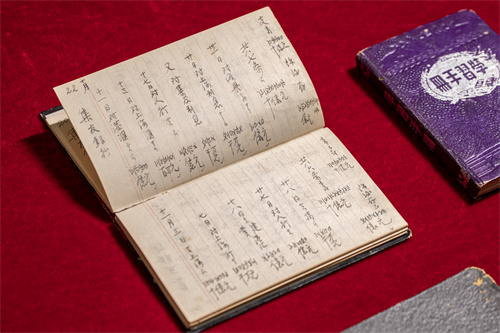

陈嘉庚纪念馆馆藏8本陈嘉庚先生在1950年代建设集美学校与厦门大学时的账本。这些账本上记录的是一栋栋建筑的费用、工人工资以及各类建材的价格。大到千万百万的大厦,小到小小一块红砖,都在他的账本里记着。

这些记事本规格不一,颜色各异,是陈嘉庚先生平时参加会议或者活动时没用完的本子。他舍不得扔掉,便将它们收好,遇到需要用时就不用浪费钱买新的。记事本的书写方式为竖排从左往右书写,采用花码记账。记载的时间为1950年至1955年之间。内容主要为集美学校、厦门大学建设情况,如各项工程费用、进度、建材采购、工人工资等等;部分内容为日记,记载了日常工作生活内容,如记载了在抗美援朝战争时,响应中央寒衣捐号召,捐赠了500万元人民币(旧币)。

1950年,陈嘉庚回国定居,有感于新中国教育发展充满希望,便萌发了进一步扩大集美学校、厦门大学两校建设的念头。为此,他多方筹措资金,投入到两校的扩建工作。两校的扩建是一项庞大工程,涉及的资金量大,项目繁多。为了更好掌握整体工作进度,将资金使用好,保证建筑质量,他事事躬亲,精打细算,行成了记账的习惯。在这些账本里,每一栋楼建筑费用、各项建材需求量、材料采购、人工费用都罗列得清清楚楚。读之让人感佩于其工作之认真细致。

在修建厦门大学时,陈嘉庚给时任厦门大学建筑部主任陈永定写了100余封书信,在这些信中,他详细指导学校基建的方方面面,细致到各种建材的采购、工人安排、建筑设计等。他对于各种建材的市场价格、所需数量都十分清楚,要求采购要货比三家,对采购数量也精准把握、量入为出。

其实,陈嘉庚记账的习惯早已有之。他十七岁到新加坡在父亲的顺安米店学商,十九岁便接手米店经营并兼管财务,把父亲的产业打理得账目清晰、井井有条。创业时期,陈嘉庚便十分重视记账的作用,这让他在企业经营的过程中能迅速了解公司的成本、销售以及损益,将成本核算做到精准细致。他也凭借着出色的成本控制,让自己的菠萝罐头生意在竞争激烈的市场中脱颖而出。对于会计的重视可谓是陈嘉庚企业成功的一大法宝之一。

陈嘉庚一生克勤克俭,他始终信奉,“该花的钱千万百万都不要吝惜,不该花的钱一分一厘也不能浪费”。何为该花的钱?何为不该花的钱?他认为,利国利民的事业千万百万都值得投入,追求享受、铺张浪费的钱哪怕一分一厘都不该花。

“战士以干戈卫国,商人以国货救国”。爱国是陈嘉庚本色。在他的心里,一直有着一本强国富民的爱国账。在这本账本里,密密麻麻记载的是他在追求祖国独立富强的道路上的不断求索。20岁以2000元创办“惕斋学塾”;39岁以1.6万元建成集美学校第一栋校舍,数十年如一日将毕生财富尽皆投入,终成校舍林立、规模宏大之集美学村;51岁以400万元倡办厦门大学;64岁领导南侨总会为祖国抗战筹款得数以亿计的资金;76岁落叶归根,再筹资千万修建集、厦两校……

8本账本无法完整记录陈嘉庚为祖国、为家乡的投入,却能让我们窥见一位爱国老人的赤诚之心。

(供稿:厦门市侨联、陈嘉庚纪念馆)

闽公网安备:35010202000722号

闽公网安备:35010202000722号