追梦中华・学侨史 忆侨杰045

沈鸿柏:中国民主革命的海外先锋

编者按:2021年是中国共产党成立100周年。在全党开展党史学习教育和全省开展“再学习、再调研、再落实”活动之际,由中国侨联信息传播部指导,福建省侨联主办,各设区市侨联等协办,联合推出“追梦中华・学侨史 忆侨杰”专题宣传。报道百名闽籍华侨华人和归侨侨眷代表(或事件)与祖(籍)国心连心同呼吸共命运的百年历程,投身中华民族独立解放、社会主义现代化建设、实现伟大复兴中国梦的伟大实践,展现敢拼会拼爱国爱乡无私奉献的华侨精神,进一步凝聚实现全方位推动高质量发展超越、开启第二个百年奋斗目标新征程的磅礴福建侨界力量。

1897年与17名侨胞在马来西亚组织“救国十八友”,宣传革命思想;中国同盟会马六甲支部领导人,不遗余力筹款筹物、发展组织、办报宣传,将家产悉数捐给革命事业,对中国民主革命作出巨大贡献,被誉为“星马十大革命家之一”;辛亥革命成功后,在马六甲创办三所华校,为各阶层华人能接受教育不懈奋斗。

沈鸿柏(1874年-1950年),祖籍福建省泉州鲤城,马来西亚德高望重的华人领袖。历任中国国民党驻马六甲支部长、国民党驻南洋英属总支部指导员兼侨民科长,马六甲中华商会会长,马六甲晋江会馆总理、名誉主席及监察委员会主席,马六甲福建会馆名誉主席及监察委员会主席及广州岭南大学、华侨学校和武汉大学、泉州培元中学、厦门厦南女校等校董事等职。

组建反清革命团体“救国十八友”

1911 年 10 月 10 日,辛亥革命爆发,推翻了清朝统治,结束了在中国延续了2000多年的君主专制。在这场空前的历史大变革中,海外华侨作出了巨大贡献,孙中山先生曾以“华侨有功革命”、 “华侨乃革命之母”等高度评价海外华侨对辛亥革命的支持和帮助。泉州华侨是辛亥革命最坚定的支持者,涌现出一大批追随孙中山革命事业的先驱人物,沈鸿柏就是其中之一。

沈鸿柏出生于鲤城区清军驿一个书香世家,祖父沈海筹曾受“清朝皇室诰封”,在商场亦有成就,为泉州巨富。其父沈廷献“性好读书,文学很好,考得秀才”,后在厦门“设帐授徒”,深受尊敬。

沈鸿柏的兄长沈鸿恩早年移居马来西亚, “在东甲种薯设厂”。1894年,20岁的沈鸿柏南下马来西亚襄助兄长。在哥哥的硕莪园帮忙一段时间后,积累了一定经验的沈鸿柏自立门户。他先在柔佛州东甲垦荒千亩,种植硕莪。后来敏锐地掌握到马六甲殖民政府有意扶植发展橡胶产业的信息,便与其他几位华侨联合创设橡胶园,后又与友人成立志成发土产公司,从事土产贸易,还自创印务公司,逐步发展成马六甲殷商。

沈鸿柏少年时期,便深具国家民族思想。他移居马来西亚的那年,中日甲午战争爆发,尽管身处海外,他仍时刻关心祖国的前途和命运。清廷腐败,丧权辱国,令他非常痛心: “中日一役,我国台湾澎湖群岛被割,东南藩屏,一旦尽丧,君目击痛心之。”1930年出版的关于南洋研究的重要史料宋酝璞所著《南洋英属海峡殖民地志略》一书中,关于“沈鸿柏”一项,有这样的记载。在朴素爱国思想的引领下,1897年,年仅 23 岁的沈鸿柏便与 17 名年轻的侨胞在马来西亚亚沙汉组织反清革命团体“救国十八友”。18位侨胞借柔佛属地东甲集会,结盟为“救国十八友”,以沈鸿柏为盟主。该组织活跃在马六甲和柔佛东甲一带,宣传革命思想。

1905年,孙中山在日本建立中国同盟会,提出推翻清朝帝制、建立共和的主张,此后几年间,他多次赴东南亚各地向华侨宣传和募集革命经费,在一些地方创立同盟会的支部,得到了海外华侨的积极响应,其中就包括沈鸿柏领导的“救国十八友”。他们听说孙中山的革命主张后,深感志同道合,对此一致拥护。1905 年,孙中山到访新加坡时,该会推沈鸿柏等 3 人为代表前往欢迎,并共同加入中国同盟会,“救国十八友”成为南洋最早参加中国同盟会的组织之一。

被誉为“星马十大革命家”之一

1908年,马六甲同盟会支部成立,沈鸿柏被委任为同盟会马六甲支部领导人,正式投入推翻满清的革命工作。他为宣传革命、筹募经费,四处奔走呼号,坚定追随协助孙中山完成宏愿,被历史学家誉为“星马十大革命家”之一。

武昌起义爆发时,沈鸿柏为革命奔走呼号,多方筹款,还捐出大量家财资助革命。1912年,中华民国成立后,沈鸿柏在马六甲发动筹募国民捐,亲任司理,先后募款10万元,汇给祖国慰劳革命将士。

沈鸿柏一路都在坚定地追随孙中山的革命理想。二次革命失败后,1914年中华革命党成立,他被任命为中华革命党马六甲支部部长;1919年中华革命党改组为中国国民党后,又被委为中国国民党驻马六甲支部支部长,积极培养革命力量。

“他在国民党的地位非常崇高……沈氏与孙中山、黄兴等革命领袖时通信息,并得墨宝不少。由于他反袁甚烈,遭受英政府检查,化名林海秋。革命党要人到马六甲,第一个便找他。闽军领袖宋渊源,前粤军总司令许崇智都曾来到马六甲,一住就是好几个月,沈鸿柏与他们朝夕相处,共谈救国大计。此外,有许多二次革命失败的逃亡者来到马六甲,沈鸿柏设法安排他们住在甲板街志发成 — —沈鸿柏与曾国办、邱仰峰、黄天尊、王金环等合资经营的土产公司,无异是当时革命落难人士的收容所。”多份研究马六甲华侨史的史料,对此均有记载。沈鸿柏不仅为革命志士提供住宿和饮食,还资助旅费。

中国民主革命历程艰辛,一波三折,沈鸿柏一腔壮志也百折不挠。1928年,他被委任为国民党驻南洋英属总支部指导员兼侨民科长,期间还创办了华文报《侨民周报》,继续为中国革命鼓与呼。同年,济南“五三”惨案发生,他倡组筹赈会,筹款20余万元,赈济被日军残杀的外交官眷属和群众。

为了革命事业,在当地富甲一方的沈鸿柏,连房子都没买, “我们一大家子几十个人一直租房住,我爷爷几乎将家产悉数捐给革命事业,后来没钱,甚至把奶奶的首饰也捐出去了。”沈鸿柏之孙沈墨义表示,为了纪念祖父,当年租住的房子,后人一直租住至今。

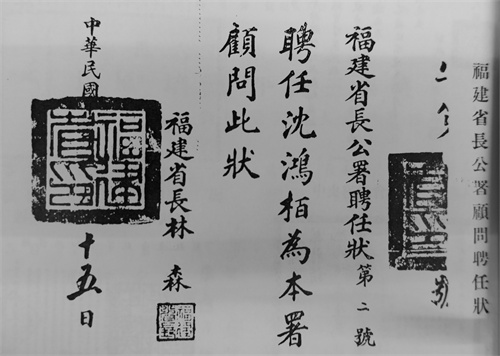

聘任沈鸿柏为福建省长公署顾问的任命状

沈鸿柏还经常就国家政治、财务兴革、抗日等方面向国民政府当局提出建议,多被采纳,深得敬重。国民政府曾先后颁发20多枚勋章表彰他,他还被聘任为北伐总司令部咨议、福建省顾问、筹饷局顾问、侨务委员等职。对于这些殊荣,沈鸿柏非常淡然: “为国为人,斯天职所应尔,吾行吾心之所安耳。”他从不居功,从未向子孙们提及昔日的功绩,即便近如儿女也都不清楚,“我们只能通过国内外学者的研究资料,一点点了解我祖父的事迹。”沈墨义说。

急公好义忠孝双全

沈鸿柏不仅对祖国赤诚忠心,为人亦十分谦恭和蔼,急公好义,他经商所得巨额财富,除大部捐给中国革命事业,还广泛投入教育、救灾、帮助孤寡贫弱势群体等公益慈善事业。

“沈鸿柏为革命先锋,助孙中山成功推翻清朝,也对历次内乱,如讨袁、护法、北伐及抗日诸役,以及数次严重水旱灾难,主持筹款接济,以尽天责。”1970年,马来西亚中文媒体《中国报》曾这样报道。

沈鸿柏还在马六甲设立中华阅书报社,任社长。中华阅书报社,除了购置图书,启迪民智外,还在社内创办夜校,供侨胞补习,他还组织演讲团,宣传革命、爱国、教育、互亲互爱等思想。当时当地社团的一些不良分子几乎每个月都要械斗几起,在他的影响下,械斗之事销声匿迹。

1912年,他在马六甲积极开展“除旧布新,铲除封建陋习”宣传活动,劝说华侨男剪发辫,女放缠足,实行婚姻简办、新办。为了团结华社、维护华人合法权益,他还发起创办马六甲中华总商会、马六甲晋江会馆、沈叶尤宗祠等多个华人社团。

沈鸿柏可谓忠孝两全,他幼年时父亲就去世了,母亲含辛茹苦将他们兄弟抚养长大,他铭记母亲的养育之恩,侍母十分孝顺,每天早晚问安,从不间断。他常跟子孙说,“祖德身后,恩不可忘,木本水源,时存衷怀”。每年清明节,他都会邀请各位宗亲,到三保山的祖坟拜祭。

去国离乡数十载,沈鸿柏却从未忘却故乡。他南下马来西亚后,曾两度回国,第一次是1929年6月,他被推为马六甲华侨代表,回国参加孙中山灵柩移葬南京典礼。第二次是1931 年,回国参加国民党第四次全国代表大会,两次归国,均回到位于鲤城区清军驿的老家,寻根谒祖。

泉州千年古刹开元寺内,也留有沈鸿柏的足迹。开元寺西塔下,有一栋叫虎豹楼的小洋楼,是泉州开元慈儿院的旧址。1926年,佛教高僧圆瑛法师为创办泉州开元慈儿院到马六甲募捐,沈鸿柏为筹款四处奔走动员,共募得数万元,除部分直接充作院费外,其余购置胶园为院产,以维持慈儿院经费。

创办华校首推华文教育

在沈鸿柏创办的多所学校中,他的事迹仍激励着后人

历经中国民主革命的沈鸿柏,深刻认识到教育对国民和民族的重要性。辛亥革命成功后,他几乎将余生所有时间、精力和资金,都投入华文教育。1913年至1922年的9年间,他积极发动其他华社侨领共同创办培风学校、培德女校、平民学校,不遗余力推动马六甲华文教育的发展。

1913年,沈鸿柏与多位马六甲侨领创办培风学校。培风创办之初,遇到许多困难,特别是经费筹措极为困难,常濒临资金枯竭的困境。当时民风未开,华侨对办学的重要性缺乏认识,捐款不多,也没有政府的补助及津贴,若非沈鸿柏坚持,实在很难延续。 “余忧虑看顾,惟恐其不长成,日必上下两次莅校视察……当其八岁至成年,除余在病时期外,无周不一临。不独一面须奔走以筹维持之经费,且时与诸师作教导之切磋,以求学生成绩之进步。”沈鸿柏在《培风校史》中自述。

当时学校聘请教员、筹措经费、学校杂务、行政等一切事务,全由他处理。沈鸿柏为了办学夙夜奔走,自家的事业也弃之不顾。为解决马六甲学生小学毕业后升学问题,培风学校还增办中学。他为学校发展呕心沥血,培风学校成为马来西亚的名校。1948年,该校董事会议决,尊称沈鸿柏为“培风之母”,赠送一面锦旗,如今该校校史室中,为沈鸿柏设立了专门的纪念馆,其中便悬挂有该面锦旗。

沈鸿柏认为女子教育同样重要,1917年,他发起创办培德女校;为了让贫苦人家的儿童也能接受教育,1922年,他又创办了平民学校。

父子共同投身抗战事业

沈鸿柏哲嗣众多,育有9男2女,在他的言传身教下,他们都具有强烈的民族意识及爱国情操,均积极投身于国家民族独立、提升和维护华人权利地位、推动华文教育发展等事业中,其中,以五子沈慕周、六子沈慕羽、七子沈慕文最为活跃。

中国抗日战争爆发后,沈氏兄弟几人同仇敌忾,在国内外积极参与抗日救亡活动。沈慕文在抗战初期即回国投入军旅,在西南各省参加抗日;在马来西亚的沈慕周则出任抗战筹赈会英文宣传主任,沈慕羽担任各社团抗敌动员总会秘书、马六甲华侨青年战时服务团团长等职,他们还积极筹钱助中国抗日,组织戏剧团和歌咏队宣传抗日活动,策划及指挥华校师生从事救亡工作。

1942年,日军占领马六甲,沈慕周、沈慕羽兄弟双双被日军拘捕入狱,历尽酷刑,沈慕周不幸惨遭杀害。沈慕羽狱中因被严刑拷打和疟疾,几次险些去世,获释后过着亡命天涯的生活。

抗战胜利后,沈慕羽还积极投身为华人争取公民权、教育权等的斗争中。1949年,在马来西亚华社草创时期,沈慕羽毅然加入马华公会;1955年,他创立马华青年团,被誉为“马青之父”。

后人成为马来西亚华文教育泰斗

沈慕羽

抗日战争结束后,沈慕羽投入另一场旷日持久、没有硝烟的“战斗” — —为华人、华文、华教在东南亚地区的生存与发展而战。马来西亚南方大学学院副校长何启良教授曾高度评价说“沈慕羽在马来西亚文化史、教育史、政治史上是一位重要的历史人物。”沈慕羽也因此被马来西亚华人尊为“精神领袖”。

沈慕羽深受父亲办学精神的影响,21岁便投入教育界,92岁时才放下教鞭,在华文教育界服务长达71年。早在1940年,他便发起创办马六甲华校教师公会,战后他积极复办华校,在废墟上复办了培德、平民和晨钟等校。他曾担任马来西亚华校教师公会联合会主席28年、担任马六甲孔教会主席34年。在异国他乡,华教生存异常艰难,沈慕羽为“维护华教,母语教育平等”无私付出、执著战斗, “就算只剩一个学生,我也要办下去。”哪怕因此多次入狱。1971年,58岁的沈慕羽因“涉嫌于怡保华人大团结集会上发表煽动性演说”被捕入狱;1987年,因抗议政府派不谙华文的教师到华小担任高职,被捕入狱一年多,当时他已74岁高龄。

牢狱之灾未能撼动沈慕羽力争华文教育的坚定信念,对于华教不断受到排挤,沈慕羽认为最有效的方法是将华文也定为官方语文。早在上世纪50年代初,他加入马华公会后,就极力倡导争取华文亦为官方语文之一;1966年,因坚持争取华文为官方语文,他遭马华公会开除党籍。

沈慕羽是马来西亚著名书法家,为了教育公益事业,多次卖字筹款,先后为建设马来西亚华文学校新纪元学院和马六甲孔教会大厦、修葺教室购置教学用品等,变卖书法作品向社会筹款等。据不完全统计,他通过这种形式为教育公益事业筹款的数目不下300万马币。

为了教育公益事业如此慷慨的他,平时生活却十分俭朴。他节俭朴素的生活作风,在马六甲、甚至全马华社有口皆碑。担任教总主席28年,他都是骑着自行车上下班,直至年逾八旬,仍照常骑“铁马”上下班。每次他到吉隆坡开会,常搭长途巴士或搭顺风车,食宿、车马费都自掏腰包。平时哪怕捆绑东西用的小小绳头,他都不舍得丢掉,要重复使用。他省吃俭用的积蓄,都捐献给急需经费的团体及学校。

沈慕羽的一生,真正践行了他“服务一生,战斗一世”的人生宗旨。有赖于沈慕羽和许多华教斗士筚路蓝缕奋争不止,马来西亚华文教育得以蓬勃发展,使其成为海外华文教育最发达的国家,拥有最为完整的华文教育体系。

1990 年,年近八旬的沈慕羽还在《南洋商报》撰文说: “在华人的平等与语文地位争取到之前,我将会做到最后一口气为止!”2009 年,沈慕羽留下“华教尚未平等,同道仍须努力”的遗言,走完了他波澜壮阔、意义非凡的一生。

指导单位:中国侨联信息传播部

主办单位:福建省侨联

协办单位:各设区市侨联

供稿单位:泉州市侨联 钟文玲、泉州华侨历史博物馆 骆曦

责任编辑:福建省侨联全媒体中心

闽公网安备:35010202000722号

闽公网安备:35010202000722号