追梦中华・学侨史 忆侨杰 邓子恢:传播革命火种的海归楷模

编者按:2021年是中国共产党成立100周年。在全党开展党史学习教育和全省开展“再学习、再调研、再落实”活动之际,由中国侨联信息传播部指导,福建省侨联主办,各设区市侨联等协办,联合推出“追梦中华・学侨史 忆侨杰”专题宣传。全面报道闽籍华侨华人和归侨侨眷代表(或事件)与祖(籍)国心连心同呼吸共命运的百年历程,投身中华民族独立解放、社会主义现代化建设、实现伟大复兴中国梦的伟大实践,展现敢拼会拼爱国爱乡无私奉献的华侨精神,进一步凝聚实现全方位推动高质量发展超越、开启第二个百年奋斗目标新征程的磅礴福建侨界力量。

邓子恢同志是伟大的无产阶级革命家、杰出的马克思主义者、著名的政治活动家、卓越的农民运动和农村工作专家。他一生经历了辛亥革命以来风云变幻的漫长岁月,不仅是历次伟大社会变革的目击者和参加者,而且是中国新民主主义革命、社会主义革命和社会主义建设的重要领导人之一。

邓子恢从青年时代起就投身革命。在大革命失败后的白色恐怖下,他以惊人的毅力和胆识与张鼎丞等同志领导了闽西武装暴动,创建闽西革命根据地,为红四军入闽打下基础。红军长征后,他冲破千难万险,回到闽西南坚持斗争,是艰苦卓绝的闽西南三年游击战争的主要领导人之一。

在各个历史时期,邓子恢都担负着党、政、军的重要职务。他在根据地建设、武装斗争、军队政治工作、财经工作、土地改革和党的建设等方面的建树和开拓精神,得到党中央和人民的高度评价。

新中国成立后,邓子恢历任中共中央中南局第二书记、中南军政委员会代主席、中共中央农村工作部部长、国务院副总理、全国政协副主席等职,分管农业、林业、水利、气象和金融工作。在二十世纪五十年代指导农业合作化运动中,实事求是地提出要“从小农经济的现状出发”,坚持自愿互利、稳步前进的方针;在纠正人民公社“左”的偏差时,提出了一系列调整经营体制意见,主张建立包产到户等在内的多种形式的生产责任制,为探索中国农业发展道路倾注了毕生精力。

邓子恢同志具有坚强的革命意志和高尚的道德情操。他坚持真理,处顺境而不骄矜,处逆境而不消沉,处困境而思奋进。他善于把马克思主义的普遍真理同中国革命具体实践相结合,是中国共产党宝贵的精神财富。邓子恢将作为中国农村改革的先驱,连同他的历史功绩永载史册。

传播马列 投身革命

邓子恢

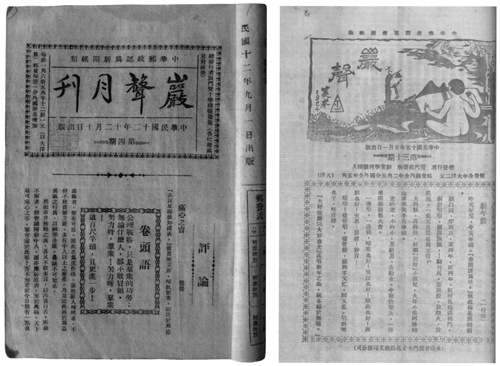

1896年8月17日,邓子恢诞生于福建省龙岩县东肖镇泉井村(今邓厝村),原名绍箕。1913年,邓子恢考入龙岩省立第九中学。1917年,邓子恢以优异成绩考取公费生留学日本,先后就读于东亚补习学校和日华补习学校。1918年5月,邓子恢从日本回到龙岩,在白土桐冈书院任小学教员。1921年春,在“五四”运动新思潮的影响下,邓子恢与陈明、章独奇等青年在白土桐冈书院发起组织进步团体“奇山书社”,联络青年200多人,阅读和研讨《新青年》《向导》《共产党宣言》等革命刊物和书籍,使之在思想上产生了深刻的影响。1923年9月1日,由邓子恢等发起创办的闽西第一个宣传马列主义的革命刊物《岩声》报正式创刊,邓子恢在该报连续发表文章抨击时弊,呼吁人民起来革命,主张武装夺取政权,进而逐渐成长为马克思主义者。至1926年11月,《岩声》共出版43期,其中1至24期为月刊,25至41期为半月刊,42期以后为周刊。杂志发行到国内包含台湾省在内的12省35个县市,国外远销至新加坡、日里、亚齐、三巴垄、仰光、吕宋、槟榔屿等7处。《岩声》是五四运动后,福建创办时间最长,发行量最大,发行范围最广,也影响甚大的进步报刊。1926年底,邓子恢在江西崇义县的革命洪流中加入了中国共产党,从此把毕生精力献给了共产主义事业。

领导农运 创建苏区

1921年,邓子恢、陈明等在龙岩组织进步团体“奇山书社”,宣传马克思主义

1928年3~8月,邓子恢参与领导震惊八闽的龙岩后田暴动,又与张鼎丞等发动永定等地农民武装起义,创立溪南里分田经验,建立闽西第一支地方武装,为朱毛红军开创闽西革命新局面奠定了基础。1927年11月,中共龙岩临时县委在后田衍新小学成立,书记罗怀盛、组织部长郭滴人、宣传部长邓子恢、军事部长陈品三。1928年3月4日,罗怀盛、郭滴人、邓子恢等领导后田农民武装暴动,打响福建农民武装暴动的第一枪。1929年3月,邓子恢担任中共闽西特委书记,领导闽西工农武装斗争,配合朱毛红军创建闽西革命根据地。1929年7月,在毛泽东同志指导下,邓子恢主持召开中共闽西“一大”,确定闽西土地革命和工农武装割据的总路线,并当选为中共闽西特委书记。1930年3月,在闽西第一次工农兵代表大会上,邓子恢当选为闽西苏维埃政府主席,与张鼎丞、郭滴人等巩固、发展了闽西革命根据地。同年秋,因抵制“左”倾错误,邓子恢被撤销一切职务,调任省委巡视员,赴闽东、闽中、闽南开辟白区工作。1932年5月,邓子恢就任中华苏维埃共和国临时中央政府财政部长兼代理土地部长,一度还兼任国民经济部部长,为增加财政收入,保障军民供给,支援苏区“反围剿战争”等作出重要贡献。

坚持游击 艰苦卓绝

1923年9月1日,由邓子恢等发起创办闽西第一份宣传马列主义的革命刊物《岩声》

1934年10月,中央红军实行战略转移,邓子恢奉命留在苏区,领导开展游击战争。1935年2月,几经碾转,从瑞金回到闽西游击区。闽西南军政委员会成立后,他历任财政部兼民运部长、副主席等职,与张鼎丞、谭震林、方方等团结和依靠广大人民群众,开展广泛的、灵活的、群众性的、胜利的三年游击战争。1937年2月,邓子恢在闽西南军政委员会机关报《红旗》第十三期上发表文章,总结闽西南党组织领导红军游击队在与国民党粤军“清剿”中取得的胜利和经验。1937年5月至7月,根据中共中央指示,邓子恢致力于建立抗日民族统一战线工作,受命为闽西南军政委员会和红军代表,与国民党龙岩军政当局进行谈判,经过艰难、曲折的斗争,实现了闽西南国共两党合作抗日的新局面。1938年3月,邓子恢与张鼎丞、谭震林等率领新四军第二支队指战员,告别闽西父老乡亲奔赴苏皖抗日前线,踏上了新的征途。

北上抗日 奋战江淮

1938年3月,邓子恢等抵达皖南抵达江西南昌新四军军部,就任新四军政治部副主任兼民运部部长。1938年12月,上海民众慰问团到皖南慰问新四军,邓子恢向慰问团作了《新四军怎样做政治工作》的演讲。1939年5月,新四军建立江北指挥部,邓子恢兼任江北指挥部政治部主任。他坚持革命原则,勇于同错误倾向作斗争。他始终坚决贯彻党中央和毛泽东的指示,放手发动群众,开展减租减息,建立抗日民主政权和广泛的民族统一战线,团结各界力量,开创了淮南抗日新局面。1941年“皖南事变”后,邓子恢任新四军政治部主任、第四师政委兼中共淮北区党委书记。他与彭雪枫等领导为搞好四师整顿、提高部队政治素质和战斗力等做了大量工作。他关心、爱护干部,及时发现肃反扩大化,平反冤假错案,领导淮北军民不断地粉碎日伪军的“扫荡”,巩固与发展淮北抗日根据地,为抗日战争的胜利作出重大贡献。

转战华东 经略中原

1945年6月,在党的“七大”会议上,邓子恢当选为中央委员。10月,邓子恢任中共中央华中分局书记兼华中军区政委。根据中央指示,他一面将华中各部队整编成华中野战军,迎击国民党军的进犯;一面继续发动广大群众进行土地改革与复查,在贯彻党中央《五四指示》过程中创造了“中间不动两头平”的土改办法,开创了华中、渤海地区土地改革新局面,为解放战争中赢得农民的支持打下了基础。1946年7月后,邓子恢参与组织苏中、涟水、宿北等战役,此后又率部转入山东作战。先后担任中共中央华东局副书记、华中局代理书记、中原局第三书记等职,组织后方支前工作,为中原地区的解放立下汗马功劳。1948年6月,邓子恢调任中原局任第三书记。他开创性地开展农村土地改革,发动人民群众支援前线并保障淮海战役的胜利。随后主持成立中原临时人民政府并当选为主席,邓子恢发动民众,从粮款供应、军火运输等方面支持南下部队作战。

肩负重任 主政中南

1949年6月,邓子恢任华中局第三书记兼华中军区第二政委,赴武汉主持中南局工作。邓子恢不仅参与组织领导解放中南、华南的重大战役,为前方部队做好后勤保障和支前工作。还在主持接管新区、稳定金融、剿匪反霸等工作中,尤其是在领导农村土地改革、制定对待、处理富农问题和城市接管等政策制定方面,邓子恢都有独特的创造精神。按照中央部署,邓子恢领导中南地区开展“三反”“五反”运动,从而巩固了中南局面,出色地完成了国民经济恢复和人民政权巩固的艰巨任务。他在这一时期的光辉业绩,特别是在农村和群众工作方面的独特创造,受到党中央的充分肯定。

农业改造 奠基国本

1953年1月,邓子恢奉调进京,任中共中央农村工作部部长。他坚持党的路线和社会主义方向,不断深入基层,调查研究,实事求是为中央制定科学的决策提供重要依据,成为建设有中国特色的社会主义农业的先行探索者。在指导合作化运动中,邓子恢始终实事求是地从贫穷落后的“小农经济现状出发”,坚持自愿互利,稳步前进的方针,及时纠正办社中出现的“急躁冒进”和放任自流的不良倾向,使互助合作化运动得到健康的发展,得到党中央的充分肯定。

勇于改革 首倡承包

1956年,全国农业合作化基本实现。1958年的人民公社化运动及以后的“大跃进”和“共产风”,导致农村生产力遭到严重破坏。1959年4月,邓子恢再次当选为国务院副总理,亲自率领工作组分赴各省农村开展调查研究,一再强调必须建立健全农业生产责任制。同时代中央起草了一系列调整农业经营体制包括《农业六十条》等文件,使农业生产逐步恢复正常,得到毛泽东的高度评价。1962年,他及时总结人民群众创造的经验,多次向中央推荐安徽“责任田”,主张建立包产到户等多种形式的责任制。

与民同心 鞠躬尽瘁

1963年冬起,邓子恢力图在农村推行耕牛、农机具折旧制度,保护农村生产力。1965年1月,当选全国政协副主席,分管金融工作,继续深入基层,努力寻求从金融方面帮助农村发展生产的路子。1972年12月10日,邓子恢病逝于北京,为党的事业走完了一生。

指导单位:中国侨联信息传播部

主办单位:福建省侨联

协办单位:各设区市侨联

来源单位:龙岩市侨联 刘鸿奇

责任编辑:福建省侨联全媒体中心

闽公网安备:35010202000722号

闽公网安备:35010202000722号